作者简介

李天震曾任上海市人民政府外事办公室主任科员、副处长、处长,上海市人民对外友好协会秘书长、党组成员。

1977年初,我结束了在复旦大学的研究生学业,辞谢学校的挽留后回到了供我带薪读研的上海海运局。未及正式向局里报到,即接到调令,直接走上了市革会工交组秘书组(文化大革命期间,上海市人民政府改称为“上海市革命委员会”,简称“市革会”)的工作岗位。

翌年夏秋之交的一天,在市府大楼电梯里与李储文同志的一次偶遇,又改变了我后来的就业轨迹。

当时已衔命主持上海市革命委员会外事组工作的储文同志曾有一段时间与我同在市革会国际组工作,我们在市府大楼的电梯里重逢后,他当即表示要将我从市革会工交组调入市革会外事组,“还是到外事组来吧,你对国际问题比较熟悉,在这里你会有更多的发展空间”。

承蒙储文同志的厚爱,我的办公室便从外滩12号市府大楼3楼工交组办公地移到了4楼外事组办公地。

几个月后,外事组搬进了南京西路1418号的两幢乳白色小洋楼里,开始独立办公,并正式更名为“上海市人民政府外事办公室”。后来这里常被外国人称作“上海的外交部”,李储文则是深得他们赞誉的“上海的外交部长”。

李储文

李储文同志于二十世纪四十年代初从上海沪江大学(教会学校)毕业后即在周恩来、廖承志同志直接领导下从事地下党的统一战线工作。

当时基督教青年会依托基督教,但并不以宣教为主旨,而是一个服务社会的团体,在社会上有较大影响力。李储文同志以西南联大基督教青年会学生服务处创始人的身份一方面在“联大”上层知识分子中开展工作,团结、推动华罗庚、吴晗、闻一多、潘光旦等著名学者在政治上向中国共产党靠拢;同时广泛结交美、英等国外交官、新闻官以及美国航空志愿队(陈纳德的飞虎队)成员,积极向他们宣传共产党的抗日主张,直接促成了爱德尔曼、贝尔、海曼等美国军人与毛泽东同志及周恩来同志结交,并成为中国人民抗日斗争的积极支持者。

抗战胜利后,储文同志受中国基督教青年会委派,赴日内瓦世界青年会工作;解放后回到祖国,长期从事社会和平事业,并出任中国人民保卫世界和平委员会副主席(主席为郭沫若)。

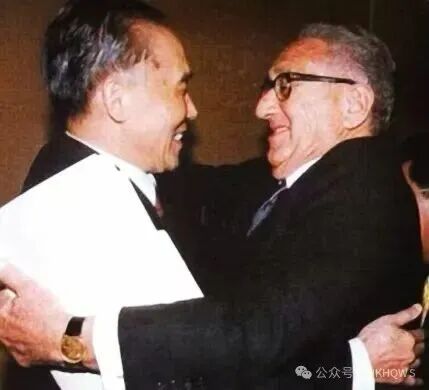

李储文与老朋友基辛格欢聚。(图源:作者提供)

1974年,我在市革会国际组短暂工作过半年。当时,国际组人才济济,汇集了华明之(我党隐蔽战线的老前辈、情报专家)、李储文、褚葆一(经济学家)、梁於凡(外交家)、李寿葆(基督教青年会全国总干事)等各界出类拔萃的人物。

李储文时任国际组亚非组组长。由于长期从事党的统一战线工作,储文同志政治性和政策性很强,这在国际问题研究中是一种得天独厚的优势,加之他为人厚道、亲切善良,而且英语又好,在国际组人望很高,与时任国际组负责人、我党老资格情报专家华明之同志一样,被视为组内德高望重的核心人物。从那时起,我得以结识储文同志。

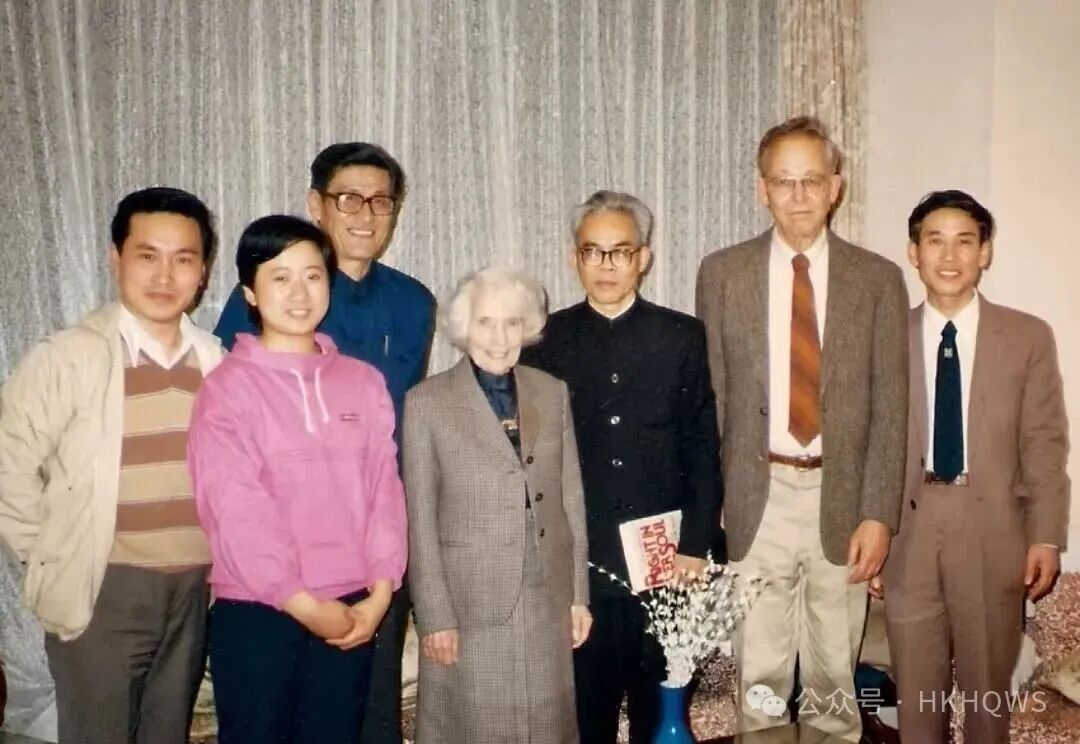

作者李天震和李储文与美籍朋友耿丽淑合影。(图源:作者提供)

在外办相处的几年,我很少单独与储文同志发生工作上的联系,我不愿意因为我们私人之间的这层关系去打扰他,但我知道他始终在关注着我的工作,关注着我的进步。

有一次,上海第一医学院(现复旦大学医学院的前身)扎伊尔留学生莫拉索戈对我说:“我在法国驻沪总领事馆举办的国庆招待会上见到了你们的‘外交部长’李储文先生,同他有过一次很愉快的交谈,谈话中我提到了你。我对他说,我很尊敬李老师,许多非洲留学生也都很喜欢李老师。他对我说,李天震是我的一个好同事,他既年轻又有作为,你们喜欢他,我听后很高兴。”

储文同志的涉外风格、思维方式及工作作风通过正常的工作程序以对外接谈、公文批示及各类发言、报告的形式对我的全部外事实践产生了潜移默化却又个性鲜明的深刻影响。他是我外事生涯的第一导师。

李储文(左一)会见美国学者大卫、夏蕾。中为作者李天震,右为上海第一医学院(现复旦大学医学院)外办主任任鹿。(图源:作者提供)

1983年,中央为香港回归做准备,加强了对港工作的组织领导,廖公廖承志同志(人大常委会副委员长)推荐李储文出任新华社香港分社副社长。

临行前,储文同志在电话中同我告别,对我说:“我是不轻易在别人面前说好话的,要离别了,我想送你一句话,你是个有为的好青年,愿你保持本真,好自为之!”这句话成了我此后大半生的座右铭。

谈及将要到来的赴港履新,储文同志对我说:“这次赴港,思想准备不足。香港,既不是外国,但也不好说是‘国内’;而我即将开始的工作,既非完全在‘地面’,也说不上完全‘藏’在‘地下’,好似处在一个‘阴阳世界’。究竟该如何做好工作?心中还没有底,我是抱着战战兢兢的心情领受这项新任务的。”

五年之后,1988年,储文同志结束了在香港的工作,回到上海,担任市政府外事顾问。官方对他在港工作的公开评价是“为香港回归做出贡献的知名外交家”。

2015年,作者李天震夫妇与李储文在华东医院住院部合影。(图源:作者提供)

退休后,我与储文同志见面的机会不多,只是通过电话相互问候致意。后来,他因身体原因住进了华东医院,我到医院去探望过几次。2015年春节前去看他时,他为我写了“老当益壮”四个字。从字迹看,他的手力已渐衰弱,但精神依然矍铄,也很健谈。我揣度,“老当益壮”四个字可能不单是对故旧心照情交的祝愿,抑或也包含了老人家不息不倦的自勉。

虽说我涉足外事起源于同储文同志的一次“偶遇”,但它确实在历史为我设定的时空中,助我选择了一条适合自己驰骋的跑道。

从事外事工作12年,在我一生的经历中是最令我珍爱的一段时光。我庆幸自己在这段美好的时光遇到了三位恩师——李储文及他的战友石奇、高森。他们公其身于垂教,是我涉足外事职场的楷模和引路人。

上海市府外事办公室主任石奇(右三)、副主任高森(左三)会见美国友人福斯特夫妇。左一为作者李天震,右一为上海师院(现上海师大)外办主任陈惠康。(图源:作者提供)

借此小文,我还要感谢上海市府外事办公室“涉外处” “综合处”,以及“上海市人民对外友好协会”三个团队诸兄长、伙伴们的支持、扶助和包容,没有他们,我在“涉外”这块原本陌生的园地里将寸步难行。

同时我也要感谢全市各条战线的外事同行,没有他们同心协力襄助,我的所有付出势必一事无成。

谨以此小文告慰恩师李储文及其战友石奇、高森同志的在天之灵。

图文转自:外交官说事儿公众号